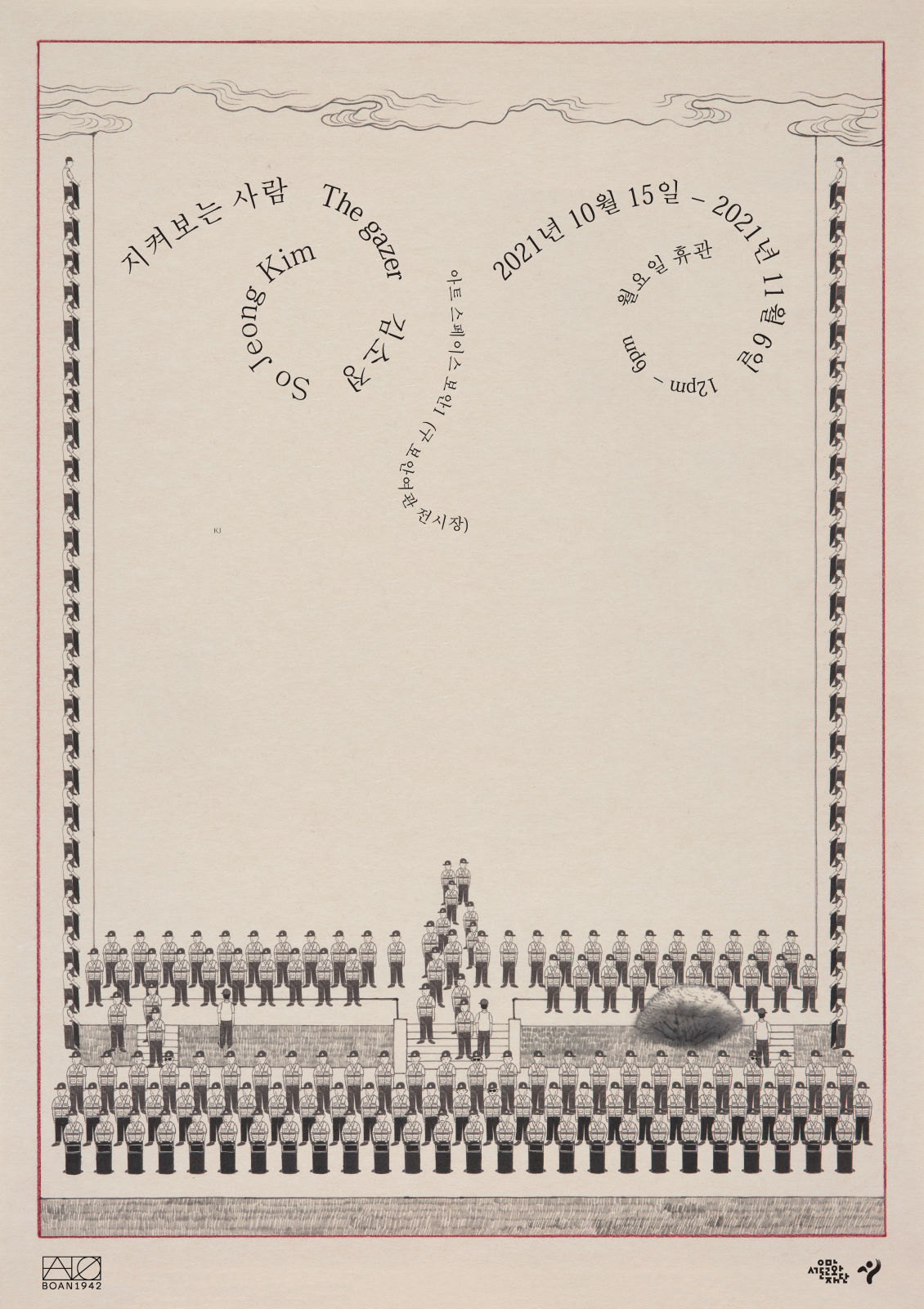

김소정 개인전

《지켜보는 사람 The gazer》

- 일시 : 2021. 10. 15 – 11. 6

- 장소 : 아트 스페이스 보안1 (구 보안여관 전시장)

- 운영시간 : 12:00 – 18:00

- 매주 월요일 휴관

- 입장료 무료

- 후원 : 서울특별시, 서울문화재단

- 글 : 박지형

- 디자인 : 마카다미아 오!

- 도움 : 박수수

아직, 잊히기엔 다소 이른 장면들

박지형(디스위켄드룸 큐레이터)

‘분명 있었는데 왜 없었던 것 같지? 있었는데. 안보이는 척하다 보면 그냥 없는 존재가 된다. 그런데 굳이 들여다보고 싶어져 결국 본다. 그런 시선을 가진 사람이 되었다.’

-작가 노트 중

역사가 될 수 있는 것은 무엇일까? 다수가 선택한 시공의 조각들은 미래 서사의 주류가 된다. 반면 누군가에 의해 보관되지 않는 시간의 편린들은 어느샌가 돌아보면 없었던 것 마냥 그 흔적을 찾아볼 수 없다. 세상은 그 진위 여부를 알아채기도 전에 새로운 뉴스로 채워지고 비워지기를 반복하며, 저장되는 정보만큼이나 지워지는 과거는 더욱 많아진다. 따라서 사람들은 오늘을 살기 위해 빠르게 보고 더 빨리 잊어버리는 데 제법 익숙해졌다. 반면 김소정은 남들과 크게 다를 것 없는 동시대적 삶의 마디 마디에서 본 것과 볼 수밖에 없었던 것, 보고 싶지 않았지만 보고야 말았던 것들을 천천히 되짚는 눈과 손을 가진 사람이다. 그리고 전시 《지켜보는 사람 The Gazer》는 그의 시선을 조심스럽게 꺼내어 보이는 자리로 갖추어졌다.

그는 마치 없는 것처럼 여겨진 사건과 대상들을 얇고 섬세한 먹의 농담으로 새겨왔다. 광고판과 버려진 공공 기물, 임시변통으로 조합된 사물들, 모여있는 사람들은 도시 도처에서 복제, 재생산된다. 그러나 키치하고 촌스러운 일종의 시대적 밈은 명백히 지금 여기 현존함에도 사람들의 시야에서 쉽게 걸러진다. 내용의 알맹이는 대부분 소거되고 껍데기만 남은 상태로 머무르는 것이다. 작가는 학교, 길거리, 지하철, 인터넷, 도시 어딘가를 배회하며 존재와 비존재 경계에 놓인 것들을 찾아 휴대폰 사진첩에 쌓아두고 때때로 꺼내어 보기를 오랫동안 반복해왔다. 그러다 어느 날인가 문득 궁금해졌을 것이다. 이거, 정말 나만 본 걸까? 혹시 아무도 못 본 건 아닐까? 우려와 호기심, 애정과 증오 사이 어딘가를 맴도는 그의 감정은 오독의 가능성을 걷어 낸 비워진 이미지들로 재구성된다. 그려진 사람들에게는 표정이 없고, 세워진 간판에는 중요한 내용이 빠져있다. 왜 이토록 많은 사람들이 한 장소에 집결했어야 하는지, 왜 누군가 팻말을 들고 거리로 나갔어야 하는지는 여전히 알 수 없는 채로 남아 있다.

그가 채택하는 언어는 동양화의 전통적 형식 중에서도 기록화의 특징을 띤다. 역사적으로 기록화는 국가적으로 중대한 사안이나 인물과 연관된 사실을 객관적으로 고증하기 위한 성격을 갖는다. 마땅히 역사가 되어야 했던 것들만이 기록되었던 것이다. 그러나 작가에게 기록화는 정반대의 의미와 목적으로서 동원되는 문법이다. 행차도를 제작하는 행위는 나와 우리가 이름이 없는 장면을 잊지 않았음을, 그것을 선명히 목도했음을 복기하는 실천적인 과정으로 다루어진다. (2021) 나 (2021) 연작에서 옅은 먹선으로 그려진 작고도 작은 인물들은 모두 같은 무게를 가지며, 어느 누구를 위하여 그 자리에 있기보다 스스로의 당위성을 갖고 그곳에 흔적을 남기고 서있다. (2021) 역시 무엇도 기념하거나 추앙하려 들지 않으며, 다만 하찮게 여겨지던 잔해들을 무던히 응시했던 그의 시간을 표상해 줄 뿐이다.

이렇듯 누군가에게 껄끄럽거나 피하고 싶은 이미지들은 잠시나마 예술의 양식 안으로 자리를 옮긴다. 망각의 지대에서 비교적 단단한 지지체 위로 몸을 옮긴 과거의 잔상들은 여전히 명쾌하기를 유보한 채 되물어온다. 이 여백 앞에서 당신을 무엇을 생각하는가? 어쩌면 그의 작품에서 의미가 발생하는 영역은 먹으로 빼곡히 채워진 곳보다 더 크게 남겨진 빈칸일지 모르겠다. 작가는 전시장을 찾은 관객들이 시선이 미처 닿지 않은 인식의 사각지대에서도 누군가의 삶은 계속 이어지고 있음을 상기하도록 한다. 그것이 언젠가는 더 많은 이들의 기억이 될 수 있기를 바라면서. 그러므로 우리는 그가 남긴 형상과 공백을 통해 일상에서 누락되었던 존재들을 편견 없이 되돌아볼 틈을 찾을 수 있다.